育児・介護休業法への対応は進んでいますか?

育児・介護休業法は、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、育児や介護を行う労働者が仕事と家庭を両立することを目的にした法律です。

仕事と家庭を両立することが難しく、育児や介護のために退職に至るケースは少なくありません。育児・介護休業法では、こうした社会の「二者択一構造」を変え、労働者のワーク・ライフ・バランスを実現するために、仕事と家庭を無理なく両立できる働きやすい職場づくりを目指しています。

令和4年4月1日から、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び労働者に対する個別の制度周知・休業取得意向確認が義務化されるとともに、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されました。

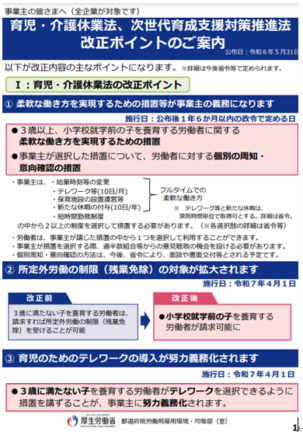

また、令和6年5月に成立した改正育児・介護休業法が令和7年4月から段階的に施行されます。この改正により、各企業には、育児や介護等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて誰もが仕事と家庭を両立できる環境の整備が求められています。

目次

雇用環境整備、個別の制度周知・意向確認の措置の義務化

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です!

育児休業と産後パパ育休(出生時育児休業)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。 ※複数の措置を講じることが望ましいです。

- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

- 育児休業・パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

- 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認が必要です!

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

- 育児休業・産後パパ育休に関する制度

- 育児休業・産後パパ育休の申し出先

- 育児休業給付に関すること

- 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

厚生労働省「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年3月までの育児休業の取得要件は

- 引き続き雇用された期間が1年以上

- 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

令和4年3月までの介護休業の取得要件は

- 引き続き雇用された期間が1年以上

- 介護休業開始予定日から起算して、93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない

となっていましたが、令和4年4月1日から、育児休業・介護休業のいずれも、上記1の要件が撤廃され、2のみとなりました。就業規則等に1の要件が記載されている場合は、内容の見直し等が必要になります。

※無期雇用労働者と同様の取り扱いです。(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可能です。)

※育児休業給付、介護休業給付についても同様に緩和されます。

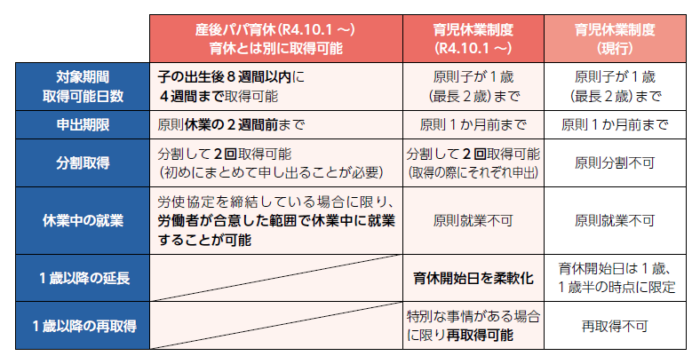

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)

出生時育児休業(産後パパ育休)は、男性の育児休業取得促進のために、男性の育児休業取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして設けられました。

出生時育児休業(産後パパ育休)は、育児休業とは別に取得できます。

従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるように、事業所にあらかじめ制度を導入し、就業規則の整備等必要な措置を講じる必要があります。

出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業の分割取得の改正概要

育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止

育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。

また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

その他参考資料

厚生労働省「両立支援等助成金」

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度です。男性の育児休業取得を促進する「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」、仕事と介護の両立を支援する「介護離職防止支援コース」、仕事と育児の両立を支援する「育児休業等支援コース」があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

【令和7年施行】育児・介護休業法の改正ポイントは?

今回の改正法による変更点は、大きく分けて以下の3点です。

- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

- 育児休業取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

育児・介護休業法の改正ポイント

1.柔軟な働き方を実現するための措置の義務化(2025.10.1~)

事業主には、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置として、以下のうち2つ以上の制度を選択して措置することが求められます。そして、労働者はそのうち1つを選択して利用することができます。

- 始業時刻等の変更

- テレワーク等(10日/月)

- 保育施設の設置運営

- 新たな休暇の付与(10日/年)

- 短時間勤務制度

また、事業主が選択した措置について、対象の労働者へ個別の周知と意向確認を行う必要があります。

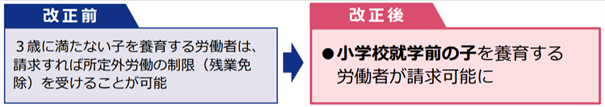

2.残業免除の対象拡大(2025.4.1~)

一定の年齢に達するまでの子を養育する労働者は、原則として事業主に対する請求により、所定外労働の制限(残業免除)を受けることができます。子供が3歳を迎えた後も、残業のない働き方を実現することで、子育て中の労働者がより柔軟に仕事と育児を両立できるようになります。

出典:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内|厚生労働省

3.育児のためのテレワーク導入の努力義務化(2025.4.1~)

事業主には、3歳未満の子を養育する労働者が育児休業をしていない場合に、テレワークを選択できるようにすることが新たに努力義務となりました。なお、テレワークの措置を講じない場合でも罰則等はありませんが、事業主においては積極的に当該措置を講じ、労働者の仕事と育児の両立を支援することが期待されます。

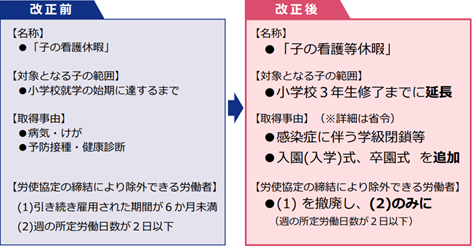

4.子の看護休暇の見直し(2025.4.1~)

「小1の壁」と言われる小学校低学年時の両立支援が課題となっていることや、感染症等による学級閉鎖に伴い、多くの保護者が休暇を取得せざるを得なかったことなどを踏まえ、看護休暇の対象となる範囲が「小学校3年生修了まで」に延長します。また、現行制度では除外されている「勤続6か月未満の労働者」も取得できるようになります。

出典:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内|厚生労働省

5.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化(2025.10.1~)

労働者から妊娠・出産の申出があった時や、子が3歳になる前の適切な時期に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴取し、その意向に配慮することが義務付けられました。

6.男性の育児休業取得状況の公表義務の拡大(2025.4.1~)

現行では、従業員数1,000人を超える事業主に、毎年1回以上、男性の育児休業取得状況の公表が義務付けられています。

改正法では、公表義務の対象が従業員数300人を超える事業主まで拡大されます。公表する内容は以下の①または②のいずれかの割合です。

出典:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内|厚生労働省

7.介護離職防止措置の義務化(2025.4.1~)

現行法では、育児休業等に関する制度について個別に周知し、育児休業取得の意向を確認することが義務付けられていますが、改正により、介護についても、以下の措置が義務付けられることになりました。

- 介護の申出をした労働者に対する両立支援制度等に関する個別周知・意向確認

- 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供

- 雇用環境の整備(研修や相談窓口の設置)

- 要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択可能とする措置(努力義務)

- 介護休暇について、勤続6か月未満の労働者を労使協定により除外する仕組みの廃止

最後に

育児・介護休業法の改正は従業員の働き方に大きく関わるため、義務化される内容を正しく理解し、社内制度や社内規程などを更新することが求められます。

特に今後は、少子高齢化に伴い労働者の確保が難しい状況となるため、育児や介護を理由とした退職を最小限に抑えることも重要になります。

従業員のライフステージに合わせた多様で柔軟な働き方が実現できるよう、働きやすい職場環境づくりを目指しましょう!

(参考資料)厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001326112.pdf

(参考資料)厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」