職場における熱中症対策の強化について

熱中症とは、高温多湿な環境下で、発汗による体温調節等がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態をさします。屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、場合によっては死亡することもあります。

近年、気候変動等の影響により、熱中症による救急搬送人員は毎年数万人を超え、死亡者数も高い水準で推移しています。この状況を踏まえ、気象庁と環境省は共同で「熱中症警戒アラート」を発表し、熱中症への警戒を呼びかけています。

職場での熱中症も例外ではありません。熱中症による死傷者数は調査開始以来、最多となっています。この状況を踏まえ、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月1日から職場における熱中症対策が強化され、事業者には①熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき「体制整備と関係作業者への周知」、②熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき措置の「実施手順の作成と関係作業者への周知」が義務付けられました。

熱中症について

熱中症を引き起こす条件は、「環境」と「からだ」と「行動」によるものが考えられます。

要因その1 環境

・気温が高い ・日差しが強い ・急に暑くなった日 ・湿度が高い ・閉め切った屋内 ・熱波の襲来 ・風が弱い ・エアコンの無い部屋

要因その2 からだ

・高齢者や乳幼児、肥満の方 ・下痢やインフルエンザでの脱水状態 ・糖尿病や精神疾患といった持病 ・二日酔いや寝不足といった体調不良

要因その3 行動

・激しい筋肉運動や、慣れない運動 ・長時間の屋外作業 ・水分補給できない状況

これら3つの要因により熱中症を引き起こす可能性があります。

体温の上昇と調整機能のバランスが崩れると、どんどん身体に熱がたまっていってしまいます。このような状態が熱中症です。

熱中症の症状は軽度から重度まで様々です。初期症状としては、めまい、立ちくらみ、大量の発汗、顔のほてり、吐き気、頭痛、筋肉痛、手足のしびれやけいれん等が挙げられます。症状が進行すると、意識障害、全身のけいれんなどが現れ命にかかわることがあります。

職場での熱中症による死傷災害の発生状況

1 職場における熱中症による死傷者数の状況

職場での熱中症による死亡者及び休業4日以上の業務疾病の数(以下合わせて死傷者数という)は、2024年に1,257人と、死傷者数について統計を取り始めた2005年以降、最多となっています。うち、死亡者数は31人と、死亡災害について統計を取り始めた1989年以降、当時、観測史上1位の猛暑であった平成22年の47人に次いで多くなっています。

2 業種別発生状況

2024年の死傷者数1,257人について、業種別でみると、製造業が235人、建設業が228人の順で多くなっています。

また、2020年以降の5年間に発生した熱中症の死傷者数について、業種別でみると、死傷者数、死亡者数ともに建設業・製造業の順で多く発生しており、年によって、製造業と建設業の順番は入れ替わることがありますが、いずれの年もこの2業種で死傷者数は約4割、死亡者数は約5割から6割程度を占めています。

3 月・時間帯別発生状況

2024年の死傷者数1,257人について、月別の発生状況でみると、約8割が7月、8月の2ケ月に集中しています。特に死亡者数については31人のうち、1人を除き、7月又は8月に集中しています。

時間帯別の発生状況についてみると、午前中や、15時前後の被災者数が多くなっていますが、いずれの時間帯でも発生しています。なお、気温が下がった17時台や18時以降に死亡に至るケースが少なからずみられますが、これらには、日中には重篤な症状は見られなかったにもかかわらず、作業終了後や帰宅後に体調が悪化した事案が含まれています。

4 年齢別発生状況

2024年の死傷者数1,257人について、年齢別の発生状況についてみると死傷者数、死亡者数ともにいずれの年齢層においても発生しており、死傷者数については50歳代以上で全体の約56%、死亡者数については全体の約67%を占めています。一般に高齢者は、身体機能の低下等の影響や加齢により熱中症を発症するリスクが高いことから、死亡災害に至る割合が高くなっていると考えられています。

職場における熱中症対策の強化について

職場において、熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害の約5倍から6倍となっています。職場での熱中症の発生状況からもわかるように、死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加が懸念されている状況です。死亡災害に至る原因のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」によることから、現場において死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となりました。

職場における熱中症予防基本対策要綱に基づく取り組み

第1WBGT値(暑さ指数)の活用

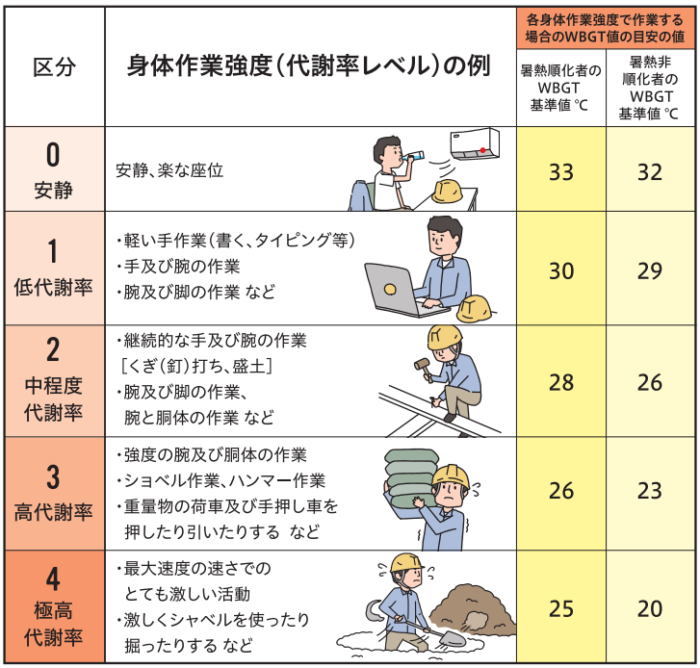

WBGT基準値とは

暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のことです。

(日本産業規格JIS Z 8504を参考に実際の作業現場で測定実測できない場合には、熱中症予防情報サイト等でWBGT基準値を把握。)

WBGT基準値の活用方法

表に基づいて身体作業強度とWBGT基準値を比べる。

基準値を超える場合には

- 冷房等により当該作業場所のWBGT基準値の低減を図ること

- 身体的作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更すること

- WBGT基準値より低いWBGT値である作業場所での作業に変更すること

それでも基準値を超えてしまうときには第2熱中症予防対策を行う。

身体作業強度に応じたWBGT基準値 出典:厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について

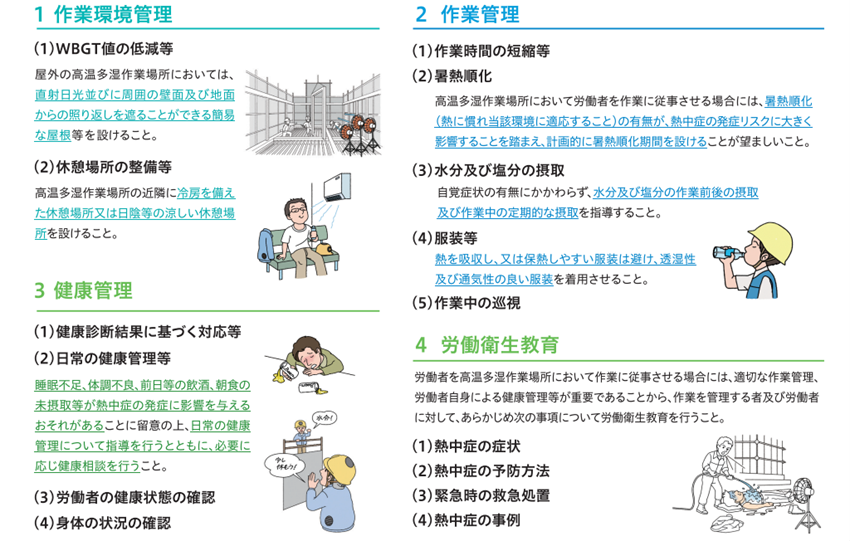

第2熱中症予防対策

出典:厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について

今回の労働安全衛生規則の改正について基本的な考えは以下のようになります。

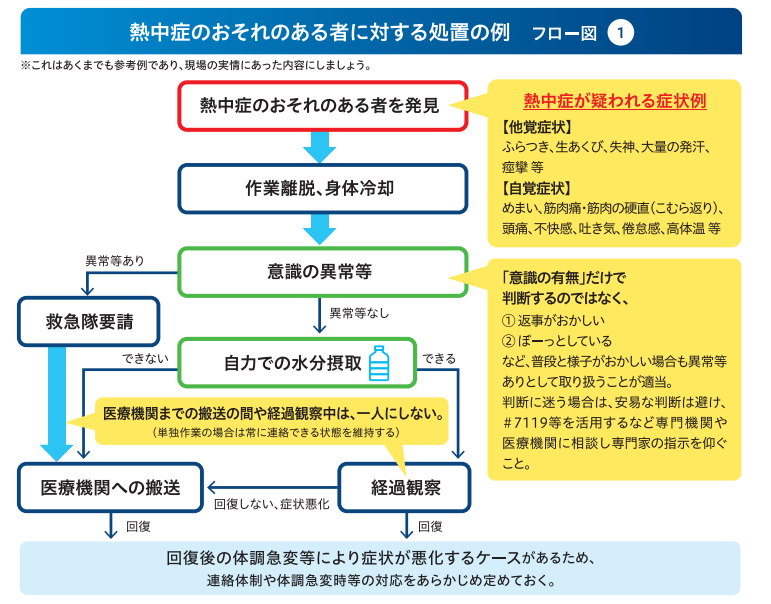

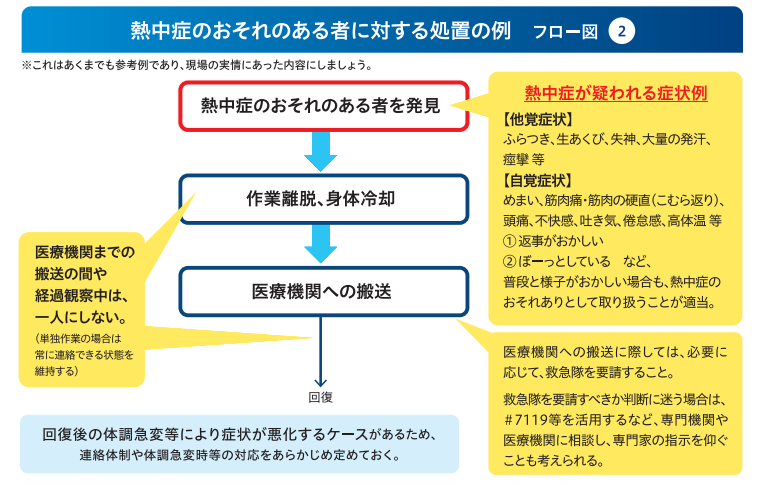

見つける(例)作業員の様子がおかしい

↓

判断する(例)医療機関への搬送、救急隊要請

↓

対処する(例)救急車が到着するまで作業着を脱がせ水をかけ全身を急速冷却

現場における対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の

「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」

が事業者に義務付けられます。

1 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。

※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

2 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。

※同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対策を講じることとします。

対象となるのは「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。

出典:厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について

熱中症が疑われる場合に、いつでもすぐ対応できるように朝礼やミーティングでの周知、会議室や休憩室などわかりやすい場所への掲示、メールやイントラネットでの通知等普段からの心掛けが重要です。

関連サイト

熱中症クールワークキャンペーン

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001430453.pdf

働く人の今すぐ使える熱中症ガイド

https://www.mhlw.go.jp/content/001103539.pdf

参考サイト

https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001476823.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001496511.pdf

https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness.php