高年齢者雇用について

高年齢者雇用安定法~70歳までの就業機会確保~

令和7年4月から65歳までの雇用確保が義務化されました

令和7年3月31日をもって高年齢者雇用安定法の高年齢者雇用確保措置の経過措置が終了し、令和7年4月から65歳までの雇用確保が義務化されました。

働く高齢者が増えていますが、高齢者は身体機能が低下すること等により、若年層に比べ労働災害の発生率が高く、休業も長期化しやすいことが分かっています。体力に自信がない人や仕事に慣れていない人を含めすべての働く人の労働災害防止を図るためにも、職場環境改善の取り組みが重要です。

高年齢者雇用安定法

高年齢者雇用安定法は、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的とする法律です。平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていましたが、その経過措置は令和7年3月31日をもって終了しました。

これにより事業主は65歳までの雇用を確保する義務の履行に加え、70歳までの就業機会を確保するよう努める必要があります。(経過措置の終了によって令和7年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません)

65歳までの雇用確保(義務)

60歳未満の定年禁止(高年齢者雇用安定法第8条)

事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。

65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条)

具体的には以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。

- 65歳までの定年引き上げ

- 定年制を廃止

- 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度や勤務延長制度など)の導入

※継続雇用制度

雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する制度で、定年でいったん退職させ新たに雇用契約を結ぶ「再雇用制度」と、定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する「勤務延長制度」があります。継続雇用制度は希望者全員を対象とするものにしなければなりません。なお、特例として雇用継続先は、自社のみならずグループ会社とすることも認められています。

また、高年齢者雇用確保措置の導入に当たっては、賃金や勤務時間などの労働条件について見直すことが必要な場合があります。

高年齢者雇用確保措置における労働条件のポイント

■賃金・人事処遇制度の見直し

年齢的要素を重視する賃金・人事処遇制度から、能力、職務等の要素を重視する制度に向けた見直しに努めること。この場合においては、当該制度が、その雇用する高年齢者の雇用及び生活の安定にも配慮した、計画的かつ段階的なものとなるよう努めること。

■勤務日・勤務時間

短時間勤務制度・隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制度の導入に努めること。

■意欲・能力に応じた適正な配置・処遇

職業能力を評価する仕組みの整備とその有効な活用を通じ、高年齢者の意欲や能力に応じた適正な配置と処遇の実現に努めること。

70歳までの就業機会の確保(努力義務)

65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。

- 70歳までの定年引き上げ

- 定年制の廃止

- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

・事業主自ら実施する社会貢献事業

・事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

高年齢者就業確保措置を講ずるに当たっての留意事項

■高年齢者就業確保措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じていただく事が望ましい。

■複数の措置により、70歳までの就業機会を確保することも可能だが、個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについては、個々の高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要がある。

■高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることも可能だが、その場合には、過半数労働組合等との同意を得ることが望ましい。

■高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たな業務に関する研修や教育・訓練等を事前に実施することが望ましい。

■高年齢者就業確保措置において支払われる金銭については、制度を利用する高年齢者の就業の実態、生活の安定などを考慮し、業務内容に応じた適切なものとなるよう努める必要がある。

■短時間や隔日での就業制度など、高年齢者の希望に応じた就業形態が可能となる制度の導入に努めるとともに、勤務形態や退職時期の選択を含めた人事処遇については、個々の高年齢者の意欲及び能力に応じた多様な選択が可能な制度となるよう努める必要がある。

エイジフレンドリーガイドライン

働く高齢者が増えています。特に商業や保健衛生業をはじめとする第三次産業で増加しています。

高齢者は身体機能が低下すること等により、若年層に比べ労働災害の発生率が高く、休業も長期化しやすいことが分かっています。体力に自信がない人や仕事に慣れていない人を含めすべての働く人の労働災害防止を図るためにも、職場環境改善の取り組みが重要です。

こうした中、厚生労働省では、令和2年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)を策定しました。

このガイドラインは、高齢者を現に使用している事業場やこれから使用する予定の事業場で、事業者と労働者に求められる取り組みを具体的に示したものです。

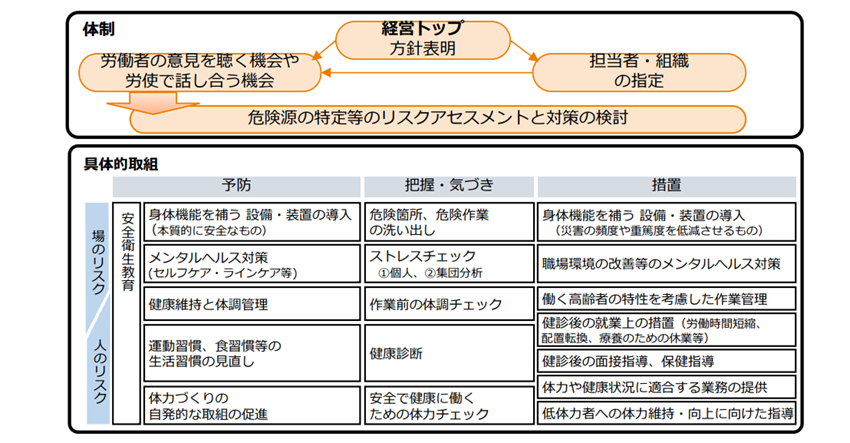

事業者に求められる事項

事業場における安全衛生管理の基本的体制と具体的取組の体系を図解すると次のようになります。

出典:厚生労働省 エイジフレンドリーガイドライン

安全衛生管理体制の確立

- 経営トップによる方針表明と体制整備

- 危険源の特定等のリスクアセスメントの実施

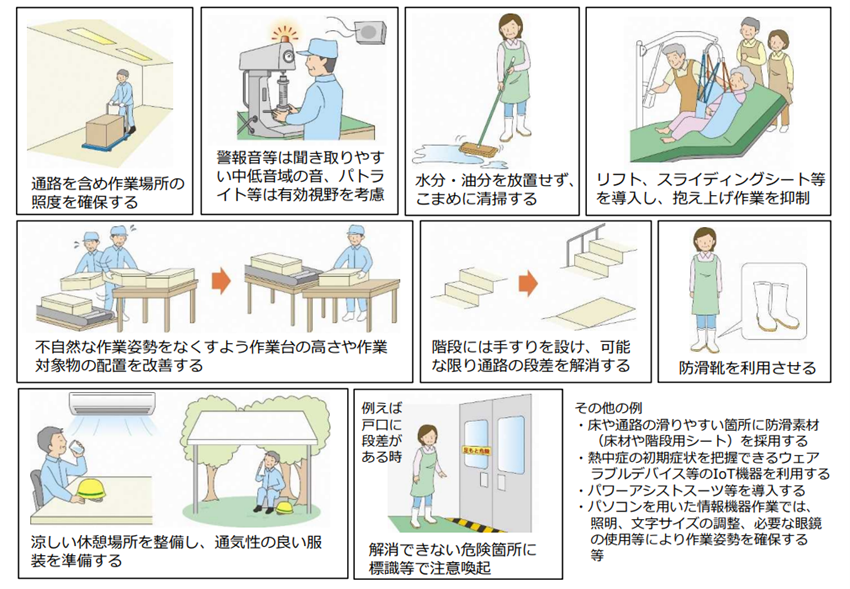

職場環境の改善

対策の例

出典:厚生労働省 エイジフレンドリーガイドライン

高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

- 健康状況の把握

- 体力の状況の把握

高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

- 個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた措置

- 高年齢労働者の状況に応じた業務の提供

- 心身両面にわたる健康保持増進措置

安全衛生教育

- 高年齢労働者に対する教育

- 管理監督者等に対する教育

労働者に求められる事項

- 自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康や体力の維持管理に努める。

- 法定の定期健康診断を必ず受けるとともに、法定の健康診断の対象とならない場合には、地域保健や保険者が行う特定健康診査等を受けるようにする。

- 体力チェック等に参加し、自身の体力の水準を確認する。

- 日ごろからストレッチや軽いスクワット運動等を取り入れ、基礎的体力の維持に取り組む。

- 適正体重の維持、栄養バランスの良い食事等、食習慣や食行動の改善に取り組む。

働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場を目指しましょう。

参考サイト

https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245647.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000815416.pdf