フリーランス取引に関する新しい法律が令和6年11月にスタート!!

近年、「副業を持ちたい」「会社に縛られず働きたい」など、働き方の多様化に伴って、フリーランスとして働く人が増えています。インターネットのサイトを利用して働くクラウドワーカーや、スマートフォンのアプリを介してデリバリーを行うギグワーカーなどは、デジタル時代の新しいフリーランスと言えるでしょう。

フリーランスとしての働き方は、雇用されている労働者にはない自由や高い報酬が見込めるため、働き手にとってもメリットのある働き方です。一方で、労働基準法で保護される「労働者」は、「事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされ、フリーランスは対象外です。個人として業務を受けるフリーランスは、発注する側の企業などに比べ、取引において立場が弱いことが多いのが実情です。

こうした背景を受け、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するためにできたのが「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)で、令和6年11月1日に施行されました。

このいわゆるフリーランス新法は、大きく分けて以下の2つのことを定めており、業種や資本金の金額にかかわらず、幅広い発注者、受注者が対象になります。

- フリーランスと発注事業者間の取引の適正化

- フリーランスの就業環境の整備

さっそく、本コラムで発注者と受注者の双方が知っておくべきポイントを確認しましょう。

フリーランスとは?

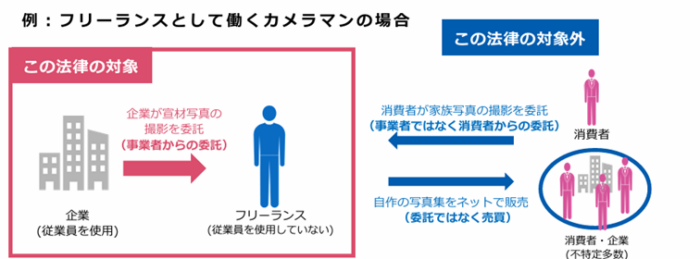

この法律で「フリーランス」とは、「業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないもの」をいいます。自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得ている個人だけではなくて、一人社長といったような形態で事業を行う法人も該当します。具体的には、デザイナー、カメラマン、イラストレーター、システムエンジニアといった方々はフリーランスとしてイメージしやすいですが、建設業、配送業、理容師、美容師、インストラクター、講師、営業職など、様々な分野・業種で企業に雇われずに個人で仕事を請け負っている方も、従業員を使用していなければ、この法律のフリーランスに当たります。

法律の適用対象

1. 個人事業主で従業員を使用していない者

2. 法人で、代表者以外の役員がおらず、かつ従業員を使用していない者

※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」には当たりません。

出典:フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!│内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省

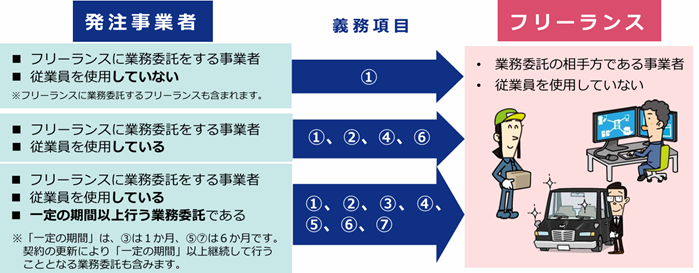

法律の内容

発注事業者については、フリーランス新法では「特定業務委託事業者」と「業務委託事業者」という用語が用いられています。「特定業務委託事業者」は、フリーランスに業務委託する発注事業者のうち、従業員を使用する発注事業者をいいます。そして、従業員を使用しない発注事業者のことを、「業務委託事業者」といいます。

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なりますので、注意が必要です。

出典:フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!│内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省

(参考)フリーランス・事業者間取引適正化等法

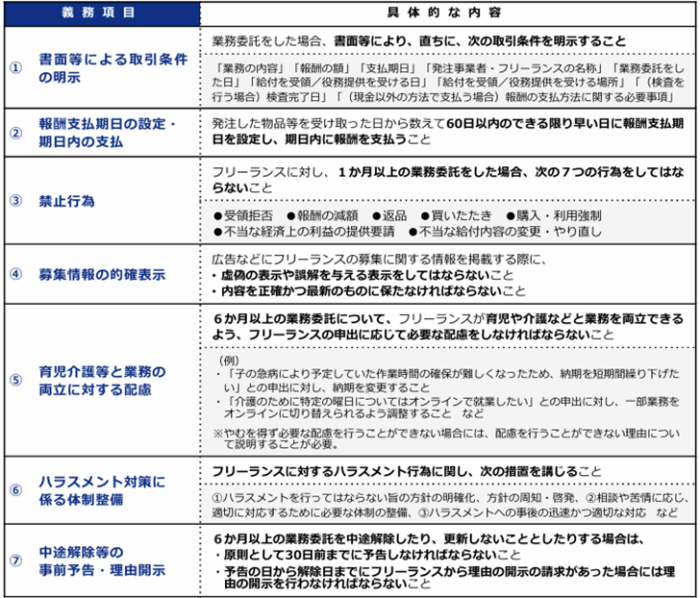

フリーランスと発注事業者間の取引の適正化について

- 業務委託をした場合、書面などにより、直ちに、取引条件を明示すること

- 発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

- 1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと

①受領の拒否

②報酬の減額

③返品

④買いたたき

⑤購入・利用強制

⑥不当な経済上の利益の提供要請

⑦不当な給付内容の変更・やり直し

フリーランスの就業環境の整備

- 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと、内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

- 6ケ月以上の業務委託についてフリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと

- ハラスメント行為によってフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの措置を講じなければならない

- 6ケ月以上の業務委託を中途解約したり、更新しないこととしたりする場合は事前予告・理由開示(フリーランスから開示請求があった場合)をしなければならない。

発注事業者に違反と思われる行為があったら?

フリーランスは、発注事業者に違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、その旨を申し出ることができます。これらの行政機関は、申出の内容に応じて、報告徴収・立入検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。また、発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません。

まとめ

フリーランス新法によってフリーランスの立場が保護されることになりましたが、その反面、発注事業者にはフリーランスに対して必要な措置・配慮を講じることが必要となります。発注事業者はフリーランス新法の違反となってしまうことがないよう、法律の内容をよく理解し、適正な取引と就業環境の下、業務を行えるようにしましょう。また、受注するフリーランスも、必要な条件が明示されているか確認することも大切です。

(参考)厚生取引委員会「フリーランス法特設サイト」

フリーランス新法の概要や、問い合わせの多い質問について掲載しています。

https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/

(参考)厚生労働省「フリーランス・トラブル110番」

フリーランスの皆さまが発注事業者から業務委託を受けた際に発生したトラブルに関する相談ができます。